Había una vez, en una aldea no muy lejana, unos duendecitos del tamaño de un lapicero. Vivían con unos animales únicos: mini dinosaurios voladores de colores café y verde, apenas dos veces más grandes que ellos. ¿Pequeños, verdad?

Estos dinosaurios ayudaban a transportar leña, materiales de construcción, agua en sus picos, y con sus alas soplaban aire por toda la aldea. Eran parte vital de la vida diaria.

Ilustración de Jennifer González Herrera

Los duendecitos eran parecidos a los humanos: se querían, se cuidaban, discutían a veces, pero siempre terminaban unidos. Cultivaban flores hermosas y, cada primavera, volaban sobre sus dinosaurios esparciendo un brillo mágico que solo ellos sabían crear. ¿Mucho trabajo para seres tan pequeños? Sí, pero también maravilloso.

Eran cantores, recolectores de luz y guardianes de lo bello. Pero su labor más importante era cuidar a la princesa de la aldea.

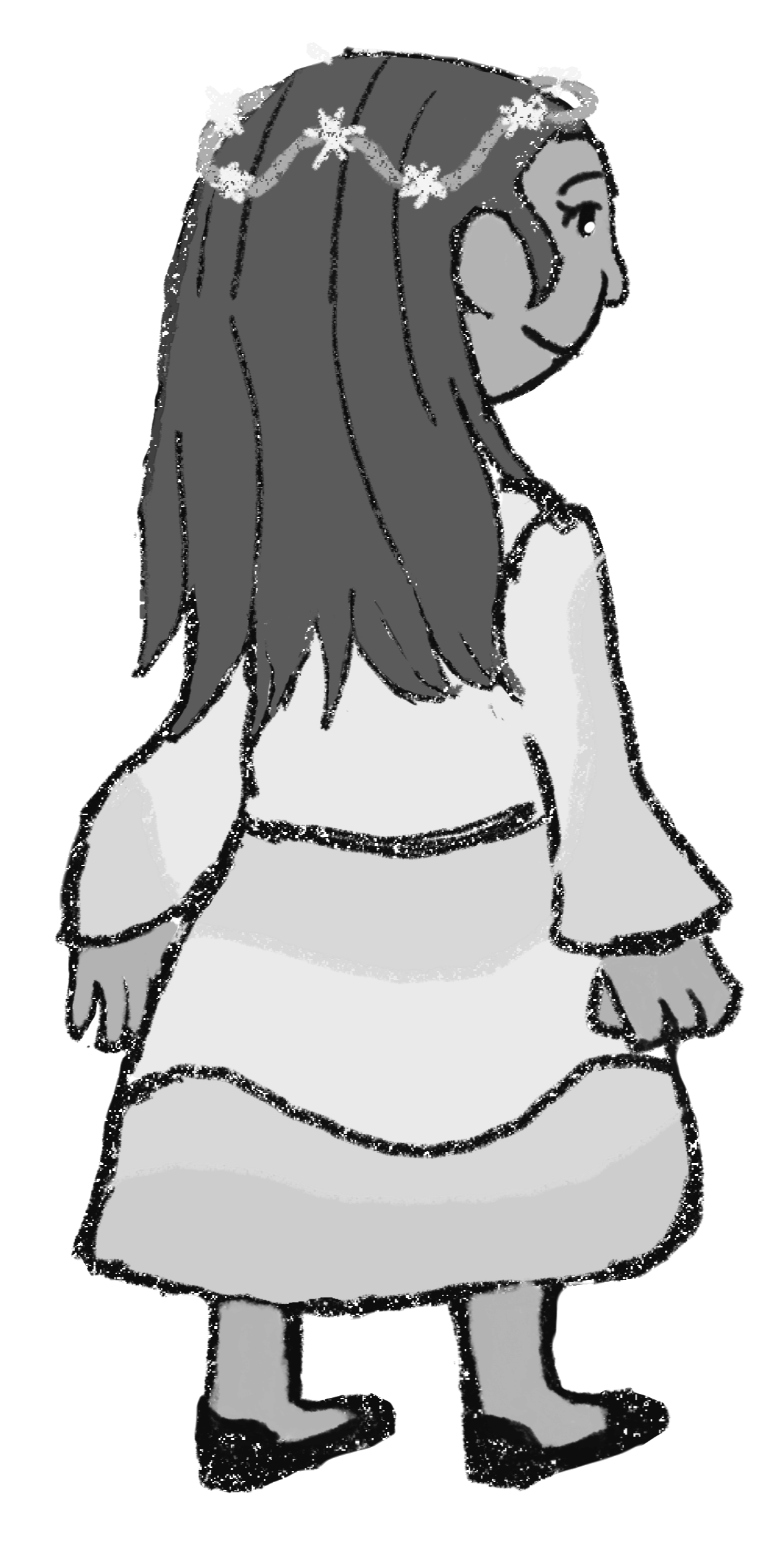

Ella era una niña de ocho años, que llevaba dos años dormida. Cayó en un profundo sueño cuando el malvado Mirgenojon se llevó a sus padres, los reyes. Desde entonces, la aldea ya no brillaba como antes.

—Nos quedamos cobardes —decían los duendes—; no pudimos hacer nada. Hasta hoy no hemos enfrentado a Mirgenojon, y eso nos duele más que cualquier otra cosa.

La princesa era el corazón de la aldea. Con ella, todo florecía. Sin ella, todo se apagó. Aunque los duendes seguían haciendo sus tareas con dedicación, sabían que faltaba lo esencial: su luz, su amor, su risa.

Años atrás, se había celebrado una gran fiesta. Había luciérnagas amarillas, mesas de hongos, hojas acolchonadas como butacas, flores colgando de lianas con aromas dulces. La princesa, con su vestido blanco y detalles en rosa y dorado, llevaba una corona de flores blancas. Su cabello castaño brillaba como la miel bajo el sol.

Pero Mirgenojon, que planeaba usar a los duendes como obreros para construir una bomba que destruiría todo lo bueno del mundo, arruinó todo. Un duendecito logró escapar de su guarida y avisó a los reyes. Ellos, valientes, se armaron y fueron a dar órdenes a los dragones.

No sabían que uno de esos dragones había sido hechizado.

Con los ojos morados y sin control de sí mismo, el dragón llevó a Mirgenojon hasta el castillo. Este entró por la ventana mientras los reyes estaban de espaldas. En segundos, los alzó por los aires y desapareció con ellos… para siempre.

Desde entonces, la princesa no volvió a despertar. Su piel perdió color y su cabello se volvió opaco. El brillo de la aldea desapareció como si nunca hubiera existido.

Pero los duendes, aunque dolidos, empezaron a mirar hacia dentro. Descubrieron que la valentía no era ausencia de miedo, sino actuar a pesar de él. Se dieron cuenta de que el amor seguía vivo en sus flores, en sus canciones y en sus corazones.

Una mañana de primavera, sin decir palabra, empezaron a reunirse junto a la princesa dormida. Cada uno llevó una pequeña esfera de luz: recuerdos, risas, amor. No eran objetos, sino pedacitos de lo que ellos eran.

Y entonces… ocurrió la magia.

El cabello de la princesa volvió a ser suave y brillante. Su piel recobró color. El lodo que cubría la aldea desapareció, y el aire se llenó del aroma de flores nuevas. El brillo regresó.

La niña abrió los ojos.

Un viento cálido recorrió la aldea, como si el amor mismo hubiera despertado con ella. Los corazones de los duendes, antes rotos por la tristeza, latieron más fuerte que nunca.

—Ahora sí estamos listos —dijeron.

Y así fue. Montados en sus mini dinosaurios, con escudos de pétalos y lanzas de espinas doradas, volaron al corazón del bosque negro, donde reinaba Mirgenojon.

Lo enfrentaron, no con odio, sino con valor y luz.

Uno de los duendes, el más pequeño, voló hasta su pecho y arrancó el collar que colgaba de su cuello: un diamante morado, oscuro como la noche. Al hacerlo, el hechizo se rompió.

Mirgenojon gritó y empezó a encogerse. Su piel se arrugó y su voz se volvió un susurro. Se convirtió en una diminuta pasa, incapaz de hacer daño jamás.

La oscuridad del bosque se disipó. Donde antes había sombras, crecieron árboles frutales. Las piedras se convirtieron en flores. El mundo volvió a llenarse de vida.

La princesa, ya despierta, comenzó a gobernar con sabiduría y dulzura. Los duendes aprendieron que el miedo no desaparece, pero puede enfrentarse con amor y unión. Y cada primavera vuelan nuevamente sobre sus mini dinosaurios, esparciendo su brillo mágico.

No solo para embellecer el mundo…

Sino para recordarle a todos que incluso los más pequeños pueden cambiarlo todo.

Porque a veces, la valentía…

vive dentro de los corazones de los cuerpos más pequeños.

Ilustración de Jennifer González Herrera

Karla Jazmín Sánchez Molina

Lengua y Literatura Hispanoamericanas. 7° Semestre